Ritmo italiano. Una simultaneità di schemi, visioni e versi. In due semplici ma fondamentali parole: Karel Zeman. Un uomo ancor prima che allenatore, ma con una rara e ricercata caratteristica: la sensibilità. Il tecnico palermitano si è raccontato ai taccuini di Mitico Channel tra slalom umani e sportivi. Un attacco continuo di marca familiare, in difesa di quella porta dello sport e non solo: la lealtà.

Qualcosa di raro, secondo Zeman, ma strada maestra nella sua lunga e giovane carriera. Un concetto che ha toccato diversi campi e non solo quelli da gioco. Sintomo di una comprensione personale che ha travalicato la tattica settimanale. Il tutto tenuto ben saldo dal numero dieci della squadra: la serietà. Dall’ultimo anno col Lavello agli esordi col Bojano. Nel mezzo la storia di un allenatore diventato uomo. I pomeriggi di infanzia in attesa di un amore (il calcio) e la creazione di un gioco con un ritmo originale. Del resto è una questione di piedi come sempre…nel campo e nella quotidianità: la sua vita.

Partiamo dalla fine. L’annata col Lavello è stata esaltante al netto della conclusione. Quali sono stati gli aspetti positivi e negativi di questa stagione?

«Secondo me è stata una stagione straordinaria. Non tanto per i risultati che sono un grande traguardo per una realtà proveniente dall’Eccellenza lucana, ma per la qualità del gioco. Siamo riusciti a fare cose che in questa categoria difficilmente si vedono. Da allenatore sono stato felice soprattutto di questo e che la squadra sia riuscita attraverso il lavoro duro ed intenso ad interpretare al meglio le mie richieste. L’aspetto negativo è stato il modo in cui sono stato trattato. Pensavo di aver fatto un grande lavoro. Basti pensare che sono stato l’unico allenatore a cui non è mai stata comunicata l’eventuale permanenza o meno. Quando non si conferma un allenatore, perlomeno di fa un comunicato o un ringraziamento. Nel mio caso non ho avuto nessuna notizia. Certamente è stata una grandissima stagione, ma con un finale che ha lasciato l’amaro in bocca.»

Lei è un giovane allenatore, ma con una carriera già sostanziosa. Cosa accumuna tutte le sue esperienze?

«Sicuramente non sono stato fortunatissimo nelle mie esperienze e questo sicuramente è un difetto. Perché è meglio un generale fortunato che uno bravo. Forse sono stato più apprezzato dai giocatori che ho allenato che dalle società incontrate. Spesso queste non sono state molto interessate all’aspetto calcistico sportivo. Quindi non sono state in grado di attrezzare allo stesso modo i miei concetti: la mia lealtà.»

Le sue decisioni in carriera sono sempre state guidate da ragioni umane oltre che sportive. Qual è la sua filosofia di vita e calcistica?

«Quella di vita è sicuramente essere una persona onesta e pulita. Dopodiché, occupandomi di calcio devo trasferire il tutto in questo sport e con le mie conoscenze. Riguardo a queste ultime non ho mai avuto grossi problemi. Invece guarda caso, li ho avuti con la correttezza. Probabilmente in questo mondo non è sempre un aspetto positivo.»

Giocatore, gruppo, campo e gioco. Tutti elementi collegati tra loro da sacrificio e impegno. Ma qual è l’insegnamento più importante che cerca di trasmettere ai suoi ragazzi?

«Dal primo giorno cerco di far capire l’importanza di ogni allenamento. Se alla fine della seduta non pensi di aver imparato qualcosa o migliorato qualche aspetto non è stato utile. Penso che ogni giorno di lavoro in cui non ci sia uno di questi elementi sia un giorno perso. Chi viene ad allenarsi lo fa per migliorare o per imparare qualcosa di nuovo.»

Sicuramente avere un allenatore (Zdenek) in famiglia ha avuto un certo peso nella sua scelta professionale. Ma cosa l’ha spinta a diventare allenatore?

«Forse il fatto di essere stato sempre accanto a lui già all’età di due anni. Da bambino pensavo più alla tattica che a fare il tifoso. Ho sempre guardato il calcio con occhio critico e mai per puro divertimento. Quando sono diventato più grande ho pensato che la mia vita non potesse proseguire senza quel patema d’animo domenicale del risultato e della gara. Cosa che primo facevo indirettamente seguendo mio padre e poi in prima persona.»

Oggi più che mai, oltre all’aspetto tecnico tattico che ruolo ha la sua figura?

«Negli ultimi trent’anni ha assunto un valore inferiore rispetto a prima. Inizialmente veniva scelto sempre prima l’allenatore e poi la squadra. Adesso è visto più come un gestore che deve adattarsi al materiale che gli viene fornito. È un diverso modo di vedere le cose: giusto per alcuni e sbagliato per altri. Oggi sta avvenendo questo»

Cosa si perde con questo approccio?

«Se un allenatore oltre ad insegnare calcio, deve essere amico dei calciatori, saper farsi ascoltare ed essere il primo a pagare per mancanza di risultati deve essere messo al primo posto. Inserito nelle situazioni giuste per non fallire. Invece viene mandato un po’ allo sbaraglio.»

Da Bojano a Lavello. Quanto e come è cambiato il suo modo di allenare e osservare?

«Il mio modo di allenare non è cambiato molto. Sicuramente sono diventato meno duro. Perché prima conoscevo solo la metodologia di mio padre. Un approccio pesantissimo e soprattutto inattuabile oggi nelle categorie inferiori. Quindi pian piano mi sono adeguato e sono diventato più umano possibile. Nel modo di osservare sono cresciuto tanto. Perché l’esperienza è importantissima, soprattutto per me che non ho avuto una grande carriera da calciatore. Quindi imparare a vivere lo spogliatoio e cercare di capire quello che viene detto e non detto. Questo è molto importante. Dopo tanti anni posso dire di essere migliorato tantissimo rispetto ai tempi di Bojano.»

Lei ha più volte detto di non aver mai ricevuto consigli da suo padre. Apparentemente sembra una situazione atipica nella dinamica padre – figlio. Come possiamo interpretare questa scelta?

«Ci sono due punti di vista opposti. Uno è quello di Ancelotti che ha portato con sé il figlio fin da subito. Il ché lo ha avvicinato a stipendi faraonici e ad un futuro da allenatore meraviglioso. Poi c’è chi vuole cavarsela da solo come me. Questo significa essere solo in tutto e per tutto. Mio padre ovviamente mi ha dato tutto con l’esempio. Ma non penso che oltre a questo debba stare settimana per settimana a spiegarmi cosa fare o non fare. Altrimenti potrei definirmi un incapace. Mi ha sempre detto la sua opinione e ne sono felice. Soprattutto in questo periodo che ha potuto guardare le partitive in streaming. Ormai so che vediamo le cose allo stesso modo. Non chiedo consigli perché spesso sono inutili. Sono più io che scoccio lui nel vedere una sua squadra che il contrario (ride ndr).»

Di solito si dice «sbagliando si impara». Se potesse tornare indietro, cosa direbbe al Karel degli esordi?

«Agli esordi non ero perfetto e probabilmente non lo sono neanche adesso. Però quando si sbaglia con la propria testa ogni errore è concesso. Non vorrei cambiare niente se non qualche scelta tra le società che ho deciso di sposare. Spesso non erano serie e dovevo aspettarmelo. Purtroppo alla fine hanno fatto del male alla mia carriera.»

Lei ha parlato di amore per la comprensione del calcio ancor prima dell’atto vero e proprio del gioco. Cosa intende dire?

«Da bambino non mi interessava soltanto vedere il gol e gioire. Ero attratto dalla costruzione della rete. Mi interessava capire cosa servisse per creare un’azione e cosa per annullarne una avversaria. Ho sempre ragionato da allenatore fin da piccolo.»

La frase celebre di Mourinho «Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio» come potrebbe essere applicata a quello di oggi e alla sua esperienza?

«Chi sa solo di calcio di solito riguarda chi ha fatto solo questo sport. Un esempio potrebbero essere gli ex calciatori. Io non posso che essere d’accordo con questo pensiero. Mi sono sempre occupato di altro, fino all’età in cui non ho potuto svolgere il primo corso da allenatore. Per questa figura è importantissimo conoscere tutte le materie. Ovvero parlare bene italiano, avere una cultura che sappia istruire e a volte imbambolare i propri calciatori. Magari scherzando o parlando di cose che loro non sono abituati a studiare o comprendere. È importantissimo che il giocatore veda una figura al di sopra di tutto e con una cultura diversa dalla loro. L’allenatore non può essere tale se non si interessa di comunicazione, psicologia e gestione delle risorse umane. Non significa solo scegliere undici giocatori da mandare in campo…è molto di più.»

Lei ha vissuto sia la Lega Pro che la Serie D. C’è qualcosa che accomuna queste realtà?

«Tutte e due le categorie non sono abbastanza professionistiche, ma neanche dilettantistiche. È una via di mezzo in cui ci si può trovare in situazioni che per un professionista sono difficili da capire.»

Di cosa ha bisogno il calcio di oggi?

«Serietà. Quindi far lavorare nel calcio persone serie. Purtroppo questo sport è diventato preda di chi vuole fare qualche soldo. Così facendo questi stanno scomparendo. Prima era un posto da cui attingere, adesso per far mangiare tutti finirà per non mangiare nessuno.»

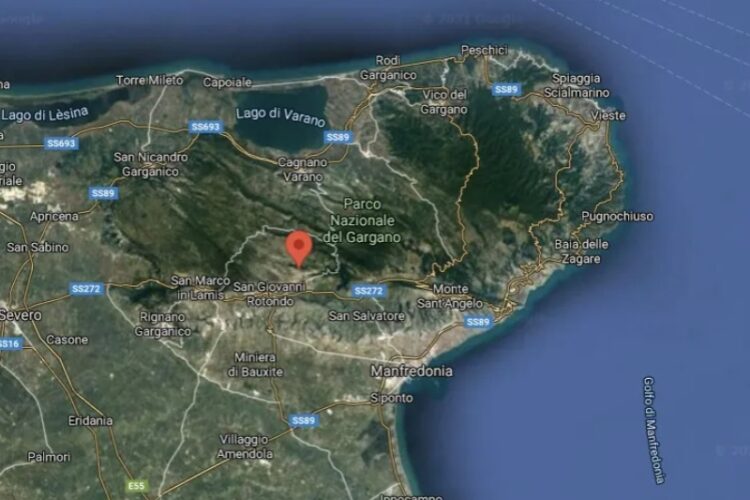

Il ritorno al Foggia si suo padre è un ritorno al passato anche per lei. Che ricordo ha della città?

«Sono stato a Foggia quando facevo la quarta elementare, ma anche nel periodo tra la seconda media e il terzo superiore. Sono stati sei anni tra i più importanti della mia vita. Quasi tutti i miei amici sono foggiani anche se vivono fuori. Per me è una città importantissima. Il posto in cui ho vissuto meglio.»

Una domanda su suo padre. Cosa le ha detto quando ha deciso di accettare la proposta rossonera?

«Per aver accettato significa che è contento di farlo. Da figlio sono ovviamente preoccupato. Perché so che i risultati di un allenatore non dipendono mai esclusivamente da se stessi. Penso che si possa fare bene solo quando le risorse sono adeguate. In tal senso spero che lo siano, perché solo l’allenatore non basta per fare grandi cose. Sicuramente farà vedere un buon calcio, perché l’ha sempre fatto. Ma so che a Foggia ci si aspetta anche qualcosa dal punto di vista dei risultati. Questo dipenderà dalla bravura dei calciatori a disposizione. L’allenatore da solo non può vincere le partite.»

Quali sono le similitudini, ma soprattutto le differenze con suo padre?

«Le similitudini spero che ci siano nel modo di lavorare. Ovvero come intendere lo sport e il calcio in particolare. Le differenze sono sicuramente nel modo di essere. Lui è molto più taciturno rispetto a me e probabilmente più simpatico. Nel suo essere silenzioso sa lasciarti a bocca aperta ogni volta che parla. È molto più calmo, mentre io sono più focoso: mi arrabbio e gioisco. Magari per lui una sconfitta con una bella prestazione può essere soddisfacente e una vittoria senza un buon gioco può infastidirlo. Invece come a tutti noi italiani a me piace vincere e basta (ride ndr).»

Sicuramente il suo calcio è frutto di diverse ispirazioni. Ma se dovesse definirlo con una parola quale sarebbe?

«Ritmico.»

Se non sbaglio le piace scrivere, soprattutto poesie. Se dovesse raccontarsi in un piccolo verso, quale sarebbe?

«Una mia poesia di molti anni fa “Il diario della nostra vita”. Fredde parole al vento e caldi brividi al cuore.»

Un’ultima domanda. Cosa vuole fare adesso Karel Zeman?

«Allenare. Sto bene solo quando alleno e quindi spero di farlo. Qualsiasi persona se non lavora sta male. In più questa è una professione che richiede il massimo dell’amore, altrimenti non puoi farla. Quando non c’è ti manca incredibilmente.»